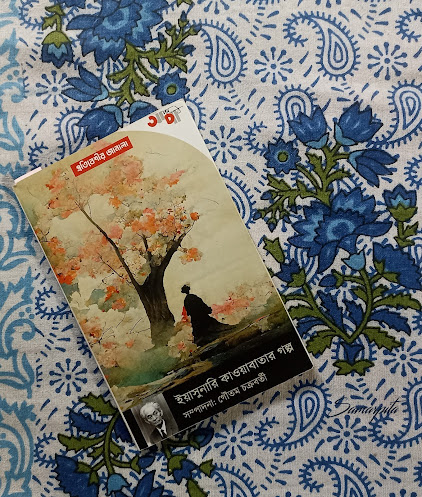

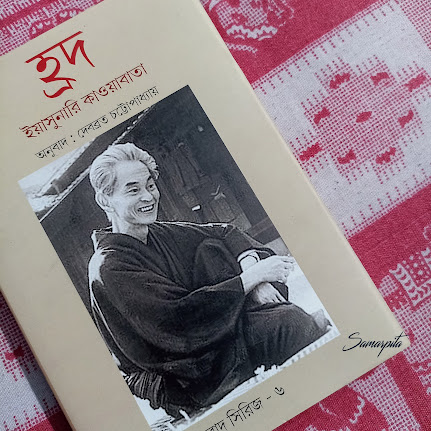

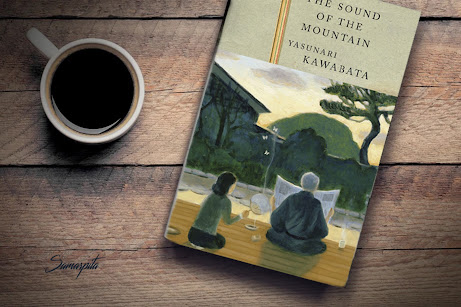

সেরা পাঁচ বই ২০২৪

আমার কাছে অনেকেই আবদার করেছেন, এ বছরে আপনার পড়া বইগুলোর একটা লিস্ট দিন। প্রথম কথা, আমি এমন কেউকেটা নই যে লিস্ট করব। বছরের শেষে লিস্ট পোস্ট করা লজ্জাকর ব্যাপার, আমার কাছে, কারন, আমার মনে হয়, লিস্ট দিলে কারোরই কোন উপকার হয় না। সারা বছর ধরে আমি নিজের পড়া বইয়ের রিভিউ লিখি, পোস্ট করি, যদি উপকার কোথাও থেকে থাকে, তাহলে সেই পোস্টগুলোতেই আছে। এই পর্যায়ে লিস্ট দিলে সেটা ঢাক পেটানোর মতো লাগে আমার কাছে। আর তাছাড়া, বলার মতো সংখ্যাও নয় আমার পাঠ্য বইয়ের। পঞ্চাশটাও বছরে পেরোয় কি না সন্দেহ আছে। ফলে লিস্ট করা বাতুলতা। তবে এ বছরে আমার পড়া সেরা পাঁচটি বইয়ের নাম দিতে পারি। আমার মনে হয়, সেটা আমার পড়ার ওপর খানিকটা সুবিচার, আমি নিজে অন্ততঃ, করতে পারব। সারা বছর মনের গতিপথটাকে ধরার এইটাই সেরা পন্থা মনে হয়েছে আমার। বাছতে গিয়ে একটা ব্যাপার আমার মনের মধ্যে বিস্ময় তৈরী করেছে। আমি একটাও পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকের লেখা বইয়ের নাম মনে করতে পারছি না! আমি শারদীয়ায় পড়া এমন কোন লেখার কথাও মনে করতে পারছি না, যা আমার মনে দাগ কেটে গিয়...