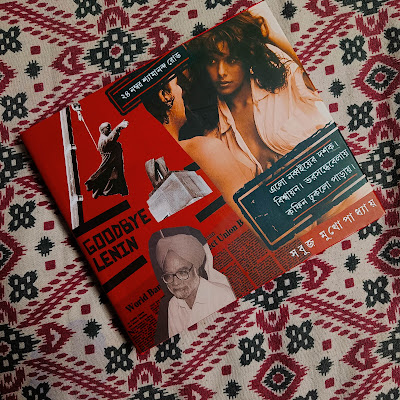

২৪ শ্যামানন্দ রোড এলো নব্বইয়ের দশক। বিশ্বায়ন।

পাড়ায় কফিন ঢুকেছে। বিশ্বায়ন, উন্নয়ন এবং রিয়েল এস্টেট --- ইত্যাদির ধাক্কায় নব্বইয়ের দশকের কলকাতা এক ধাক্কায় ঢুকে পড়েছে অন্ধকারে --- লেখকের বয়ানে। “এই ভরসন্ধেবেলায় কিছু অকালদর্শী মানুষ, আমাদের এই অতিমাত্রায় আলোকিত হওয়ার বিপদ বুঝে যেন বলে উঠতে চাইছে- যা কিছু ভালো, তা কিছু ভালো — এমনটা মনে করায় আর মনে করানোয় আজ শবের সামনে সন্ধ্যারতি। ... ঠিক এইসময়ে- মনে হচ্ছে- কলকাতার কালবিলম্বিত মানুষ কালবিড়ম্বিত হয়ে কোনো 'কাল'কে বুঝতে চাইছে এই অ'কাল' মৃত্যুর কারণ হিসেবে। তাই- ধরে নেওয়া যাচ্ছে-শহর থেকে, পাড়া থেকে, ঘর থেকে, বারান্দা থেকে সবাই আকাশের তলায় নেমে এসে- আকাশের কাছেই যেন জানতে চাইছে- কেন এই অকালেই মৃত্যু- কেন এই অকালেই শেষ- কেন এই অকালেই নিঃশেষ। আকাশ- এই মুহূর্তে যেন- শীতসন্ধের জমাটব্ধ ধোঁয়া- এক ও অদ্বৈত সত্তায়- স্থির ও স্থিতধী। এক চরাচরব্যাপী স্থৈর্য নিয়ে- নীহারিকাসম নিস্তব্ধ নিঃশব্দ নিরুত্তর- সে। এবং-অতঃপর- সীমাহীন সৌরহীন এই নৈঃশব্দ্যে- আমাদের ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ে অনুভূত হচ্ছে-স্পষ্ট ও অতিস্পষ্ট: শুনে রাখো কলকাতা, এখনো পর্যন্ত যে-মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে...