২৪ শ্যামানন্দ রোড এলো নব্বইয়ের দশক। বিশ্বায়ন।

পাড়ায় কফিন ঢুকেছে। বিশ্বায়ন, উন্নয়ন এবং রিয়েল এস্টেট ---

ইত্যাদির ধাক্কায় নব্বইয়ের দশকের কলকাতা এক ধাক্কায় ঢুকে পড়েছে অন্ধকারে --- লেখকের

বয়ানে।

“এই ভরসন্ধেবেলায়

কিছু অকালদর্শী মানুষ, আমাদের এই অতিমাত্রায় আলোকিত হওয়ার বিপদ বুঝে যেন বলে উঠতে চাইছে-

যা কিছু ভালো, তা কিছু ভালো— এমনটা মনে করায় আর মনে করানোয় আজ শবের সামনে সন্ধ্যারতি।

... ঠিক এইসময়ে- মনে হচ্ছে- কলকাতার কালবিলম্বিত মানুষ কালবিড়ম্বিত হয়ে কোনো 'কাল'কে

বুঝতে চাইছে এই অ'কাল' মৃত্যুর কারণ হিসেবে। তাই- ধরে নেওয়া যাচ্ছে-শহর থেকে, পাড়া

থেকে, ঘর থেকে, বারান্দা থেকে সবাই আকাশের তলায় নেমে এসে- আকাশের কাছেই যেন জানতে চাইছে-

কেন এই অকালেই মৃত্যু- কেন এই অকালেই শেষ- কেন এই অকালেই নিঃশেষ। আকাশ- এই মুহূর্তে

যেন- শীতসন্ধের জমাটব্ধ ধোঁয়া- এক ও অদ্বৈত সত্তায়- স্থির ও স্থিতধী। এক চরাচরব্যাপী

স্থৈর্য নিয়ে- নীহারিকাসম নিস্তব্ধ নিঃশব্দ নিরুত্তর- সে। এবং-অতঃপর- সীমাহীন সৌরহীন

এই নৈঃশব্দ্যে- আমাদের ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ে অনুভূত হচ্ছে-স্পষ্ট ও অতিস্পষ্ট:

শুনে রাখো কলকাতা, এখনো পর্যন্ত যে-মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছ এবং এখনো পর্যন্ত যে-মৃত্যু

প্রত্যক্ষ করোনি, এবার সেই প্রত্যক্ষ ও অ-প্রত্যক্ষ সব নিয়ে- শব নিয়ে-

এলো নব্বইয়ের দশক। বিশ্বায়ন। ভরসন্ধেবেলায়

কফিন ঢুকলো পাড়ায়।”

এই কফিনের ধারক কে? বিশ্বায়ন। এই কফিনের

বাহক কে? রিয়েল এস্টেট।

আমার সমস্যা হচ্ছে আমি Generation

Z, আর এই লেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা Generation X-এর। বলে রাখা ভাল, এর মাঝে আছে আরও

একটা জেনারেশান --- Millennials. অর্থাৎ, এই বইয়ের লেখক ও পাঠকের মাঝে ঠিক দুই জেনারেশান

গ্যাপ।

তাহলে কি আমি এই বইয়ের সঠিক মূল্যায়ন

করতে পারব? যারা আমার আগের জেনারেশান, তারা কিছুটা পারলেও পারতে পারে, কারণ, তারা ঠিক

আগের জেনারেশানের গায়ে গায়ে বড়ো হয়েছে। কিন্তু আমরা? গোদের ওপর বিষফোঁড়া – আমি কলকাতার

বাসিন্দা কোনকালেই ছিলাম না।

আর তাই, কলকাতা আস্তে আস্তে অন্ধকারে

চলে গেছে, লেখকের লেখা পড়ে এটাই কি আমাকে মেনে নিতে হবে? কারণ, লেখক কোথাও আনবায়সড

হতে গিয়েও হতে পেরেছেন কি? তার পক্ষে সেটা সম্ভবও ছিল না। ফলে এক অন্ধকার কলকাতা তার

লেখনীতে আরও আরও অন্ধকারে চলে গেছে --- “একদা আলোকিত আশাগুলো এখন অন্ধকারে নিভে-নিভে

আসছে- ক্রমশ ক্রমাগত। অনেক অন্ধকার-গত, অনেক রাত্রি-গত, অনেক ব্যক্তি-গত- স্বপ্ন ও

দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে-দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে এখন- ক্রমশ ক্রমাগত। তাই প্রথম জীবনের

হাসিগুলো আর হেসে-হেসে উঠছে না। এখন- ক্রমশ ক্রমাগত। কলকাতা নিভে-নিভে আসছে এখন- ক্রমশ

ক্রমাগত। আমরা নিভে-নিভে আসছি এখন ক্রমশ ক্রমাগত। আমরা ছেড়ে-ছেড়ে যাচ্ছি এখন- ক্রমশ

ক্রমাগত- এ-শহর ছেড়ে- এ-পাড়া ছেড়ে- এ-বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে অস্পর্শ অস্পষ্ট কোথাও।

… মনে হচ্ছে- প্রদীপের নিচটুকু শুধু

নয়--- এবার একেবারে প্রদীপসুদ্ধ সব অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।”

এ পর্যন্ত যেন সব ঠিকই ছিল।

কিন্তু আমার কয়েকটা লাইনে চোখ আটকে

গেল, লেখক নিজেই কোথাও অনুসন্ধিৎসু হয়ে লিখছেন --- “সাইকোলজিস্টরা কেউ-কেউ অবশ্য বলছেন-

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সব সময়ে মনে হয় আগের দিনগুলো বড় ভালো ছিল- আর এটাই নাকি 'সাইকোলজি'।”

আমি বলব, আংশিক হলেও সত্যি, এই ফাঁদেই

এই বইয়ের দুটো পর্বই পড়ে গেছে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মানুষের মনে অতীতকে

আদর্শায়িত করার একটা প্রবণতা থাকে, যেখানে তারা অতীতের সময়কে বর্তমানের চেয়ে বেশি সুখের

বলে মনে করে, বেশি ইতিবাচক বলে মনে করে। এর কয়েকটা কারণ একটু দেখা যাক --

১। মেমরি বায়াস: মানুষ সাধারণত অতীতের

ভালো স্মৃতিগুলো বেশি মনে রাখে এবং নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলো ভুলে যায় বা তাদের তীব্রতা

কমিয়ে দিয়ে মনে করে। এটি ‘ফেডিং অ্যাফেক্ট বায়াস’ নামে পরিচিত। যার তীব্রতা সে কমিয়ে

আনতে চাইছে, তাকেই যদি আবার মনে করতে হয়, এক্ষেত্রে স্মৃতিচারণ, ফলে, তাকে কি আর ভালো

লাগবে?

২। নিয়ন্ত্রণের অভাব: বর্তমানে যখন

মানুষ চ্যালেঞ্জ বা অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়, তখন তার কাছে অতীত একটা নিরাপদ, পরিচিত

এবং স্থিতিশীল সময় হিসেবে মনে হয়। মানুষের মানসিক সান্ত্বনার জন্য একটি সাধারণ প্রক্রিয়া।

লেখক কিন্তু অনেক জায়গায় বলছেন, “অন্যভাষী মানুষেরা, রিয়েল এস্টেটের ‘নরপশু’রা যখন

একটু একটু করে শহর কলকাতাকে গ্রাস করছে, তখন, আমরা, বাঙালীরাই তাকে ঠেকিয়ে উঠতে পারি

নি। ফলে সেই পরাজয়ের দাগ ঢাকব কি দিয়ে? এখন সমস্ত কিছুতেই একটা লড়াই চলছে। এমনকি সাধারন

একটা চায়ের দোকানও চালাতে গেলে অনেক রকমভাবে লড়তে হচ্ছে টিকিয়ে রাখার জন্য। অতীতে কিন্তু

তা ছিল না। আমাদের পাড়ার মাধোদা-র চায়ের দোকান বাবার ছোটবেলা থেকে রমরমিয়ে চলছিল। এখন

মাধোদা-র ঘুপচি দোকানে চা খেতে বয়স্ক লোকেরা আসেন, কারণ বর্তমানের জন্য একাধিক চা/কফিশপ

খুলে গেছে। নব্বইয়ের দশকের ঢেউ এখন এসে গ্রামে-মফস্বলে আছড়ে পড়ছে।”

৩। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব: অনেক

সময় সমাজ বা সংস্কৃতি অতীতকে গৌরবময় হিসেবে উপস্থাপন করে, ফলে এই ধারণা আরও জোরদার

হয়ে পড়ে। আর এইটা বাঙালীদের চেয়ে ভাল আর কেউ পারে কি? চন্দ্রিল ভট্টাচার্যকে বহুবার

এ নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। ‘প্রপার’ কলকাত্তাইয়ানরাই তার যুক্তিতে হাসতে হাসতে লুটিয়ে

পড়ে হাততালিতে তাকে অভিনন্দিত করছেন। তাহলে সে দিক থেকে এই যুক্তিটাও ফেলে দেওয়ার মতো

নয়।

সেইদিক থেকে এই বইটা যে এক বিশেষ সময়ের

বড়ো হওয়া বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা নস্টালজিয়ার জোয়ারে ভুলে যান, অন্ধকার আর

আলো পাশপাশি থাকে। শুধু অন্ধকার কিম্বা শুধু আলোর কোন মূল্যই নেই, অস্তিত্বও থাকতে

পারে না।

কলকাতাবাসীরা ঠিক কি চেয়েছিলেন, তা

কি কলকাতাবাসীরা জানেন? আর এই চাওয়ার-পাওয়ার এক টুকরো হিসাব পদ্যের অনবদ্য আঙ্গিকে

লেখকের বয়ানে, প্রকাশকের নান্দনিকতায় কতটুকু সার্থক?

প্রশ্ন তবু থেকেই

যায়।

=============

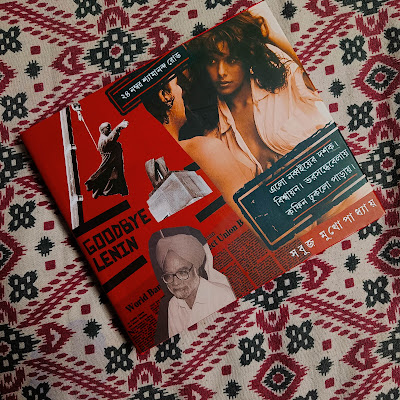

২৪ শ্যামানন্দ রোড

এলো নব্বইয়ের দশক। বিশ্বায়ন। ভরসন্ধ্যেবেলায় কফিন ঢুকল পাড়ায়।

সবুজ মুখোপাধ্যায়

খোয়াবনামা প্রান্তজনের কথা

মুদ্রিত মূল্যঃ ৩৫০/-

Comments

Post a Comment