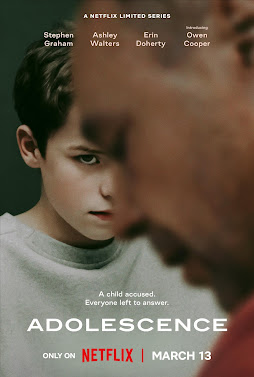

Adolescence

‘ইনসেল’ (Involuntary Celibate) সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু জানা

আছে? এই অর্থ অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্রহ্মচর্য পালনকারী।

১৯৯০-এর দশকে একজন

কানাডিয়ান নারী প্রথম ‘ইনসেল’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এমন ব্যক্তিদের জন্য যারা প্রেম

বা যৌন সম্পর্কে অক্ষমতার কারণে কষ্ট পাচ্ছেন। তবে, ২০১০-এর পর এটি একটি অনলাইন সম্প্রদায়

ও আদর্শে পরিণত হয়, যা একসময় অত্যন্ত উগ্রবাদী ও নারীবিদ্বেষী ধারণা গ্রহণ করে। এই

‘নারীবিদ্বেষী ধারণা’-র এক টুকরো মর্মান্তিক প্রতিফলন – Adolescence Web Series.

এই ধারনাটির সুস্পষ্ট

প্রমান পাওয়া যায় ঠিক তৃতীয় পর্বে এসে। Adolescence Web Series নিয়ে এত লোকে এত আলোচনা

করছেন যে, আমার বোধহয় নতুন করে কিছু বলার নেই। প্রত্যেকটা পর্বের দৃশ্যায়ন single

shot-এ, প্রত্যেক পর্বের প্রায় প্রতিটি চরিত্রের নিপুণ অভিনয়, সোশ্যাল মিডিয়া বনাম

বর্তমানের কিশোর সমাজ ইত্যাদি নিয়ে অনেক অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। বলার কি কিছু বাকি

আছে আমার?

আছে।

নেটফ্লিক্সের এই মিনি-সিরিজ

'Adolescence' ১৩ বছর বয়সী জেমি মিলারকে কেন্দ্র করে, যাকে তার এক সহপাঠীর হত্যার অভিযোগে

গ্রেফতার করা হয়। সিরিজটা কিশোরদের মধ্যে বুলিং, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব, এবং 'ইনসেল'

সংস্কৃতির মতো সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে যেন একটা অনুসন্ধান।

আমি এই ‘ইনসেল’ সংস্কৃতি নিয়েই কথা

বলব। কারন, আমার মনে হয়েছে, এই সিরিজের একটা বড়ো দিক, পুরুষতান্ত্রিকতার এক চরম ন্যাক্কারজনক

বহিঃপ্রকাশ, ইনসেল সংস্কৃতি।

‘ইনসেল’ সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য কি?

এই সংস্কৃতির অনুসারীরা সাধারণত কিছু

নির্দিষ্ট বিশ্বাস ধারণ করেন: ১। নারীরা কেবল ‘আকর্ষণীয়’ পুরুষদেরই পছন্দ করেন; ২।

সাধারণ পুরুষদের প্রতি সমাজ অবিচার করে; ৩। ‘চ্যাড’ (Chad) এবং ‘স্টেসি’ (Stacy): চ্যাড

বলতে বোঝানো হয় সেইসব সুদর্শন ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ, যারা সহজেই নারীদের আকৃষ্ট করতে

পারেন, আর ‘স্টেসি’ বলতে বোঝানো হয় সেইসব নারীদের, যারা শুধুমাত্র ‘চ্যাড’-দের পছন্দ

করে এবং ‘ইনসেল’ পুরুষদের এড়িয়ে যায়, তাদের অপমান করে, হেনস্থা করে; ৪। ইনসেলরা মনে

করেন, তারা নির্দোষ ‘শিকার’; ৫। নারীবাদ এবং আধুনিক সমাজ কাঠামো তাদের প্রতি অবিচার

করছে।

ঠিক এই জায়গা থেকে মেয়েদের প্রতি একটা

ব্যক্তিগত জিঘাংসা তৈরী হয়। বর্তমানে ইন্টারনেট তথা সোশাল মিডিয়ার জগতে এর প্রভাব আরও

বীভৎস। কিরকম? ইনসেল সংস্কৃতি অনলাইন ফোরাম ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিস্তার

লাভ করেছে অনেক গভীরে। কীসের ভিত্তিতে? এই ফোরামগুলোতে নারীবিদ্বেষী, উগ্রবাদী এবং

সহিংস বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিছু ইনসেল বিশ্বাস করেন, নারীদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া

উচিত, যা অনেক সময় সহিংসতার রূপ নেয়।

এই সহিংসতার একটা রূপায়ন Adolescence

Web Series. জেমি মিলারের চরিত্রের মধ্যে ইনসেল সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। তার মনোভাব

নারীদের প্রতি অত্যন্ত নেতিবাচক এবং সে নিজেকে সমাজের ‘শিকার’ হিসেবে দেখে। ব্রিওনির

সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝা যায়, সে এমন কিছু অনলাইন ফোরামে যুক্ত ছিল যা ইনসেল চিন্তাধারাকে

উস্কে দেয়।

জেমির চরিত্রটা যদি একটু খতিয়ে দেখা

যায়, তাহলে ব্যাপারটা আরেকটু বুঝতে যুবিধা হবে --

১। জেমির বুদ্ধিমত্তা সন্দেহাতীত।

সে অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠভাবে কথা বলে, নিজের অবস্থান ব্যাখ্যাও করতে পারে, এবং প্রথাগত

মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে পাল্টা প্রশ্নও তোলে। তবে এই বুদ্ধিমত্তার মধ্যেই রয়েছে

ভয়ঙ্কর এক সংবেদনহীনতা। এই সংবেদনহীনতাই তাকে তার সহপাঠীকে খুন করতে ঠেলে দেয়।

২। সমাজের প্রতি জেমির আস্থাহীনতা

একটা বড়ো প্রশ্ন তোলে। জেমির অভিব্যক্তিতে বারবার ফুটে ওঠে যে, সে মনে করে সমাজ তার

প্রতি অবিচার করেছে। সে বারবার বলার চেষ্টা করে, "আমি এইরকম হয়ে উঠেছি কারণ তোমরা

আমাকে এমন বানিয়েছ।" এখানেই তার ইনসেল মানসিকতার ছায়া: সে বিশ্বাস করে, নিজের

ব্যর্থতার জন্য অন্যরা দায়ী, বিশেষ করে সমাজ ও নারীরা।

৩। নারীদের প্রতি তার তীব্র সন্দেহ

ও বিদ্বেষ। সিরিজের একাধিক দৃশ্যে তার মুখে নারীদের প্রতি অবজ্ঞা দেখা যায়। সে বারবার

বলে, মেয়েরা শুধু ‘চ্যাড’-দের পছন্দ করে। তার ভাষায় মেয়েরা লোভী, হিপোক্রেটিক এবং পুরুষদের

শোষণ করে।

৪। অপরাধবোধহীনতা জেমির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর

দিক। তার মধ্যে অনুশোচনার বিন্দুমাত্র অভাব। সে তার অপরাধ সম্পর্কে হালকা বা খেলাচ্ছলে

কথা বলে। তার ওই ঠান্ডা, নিষ্ঠুর উত্তরগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক ভয়ঙ্কর সত্য - সে

সাইকোপ্যাথিক আচরণের প্রবণতায় আক্রান্ত।

Adolescence Web Series ভালো না মন্দ

এ নিয়ে আলোচনা করার জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে নেই। এই সিনেমার খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু নিয়েও

আলোচনা করাটা, আমাদের মতো সাধারন মানুষদের কাছে সময় অপচয়ের বিষয়। আমাদের আছে একটা সুস্থ

সুন্দর সমাজের অন্তরায়ের মুখোমুখি হওয়া বড়ো দরকার। আমি যে জেনারেশান থেকে উঠে এসেছি,

এবং আমার পরবর্তী যে জেনারেশান আসছে, তাদেরকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখা বড়ো জরুরী।

পুরুষতান্ত্রিকতা,

নারীবিদ্বেষ আজ নতুন কথা নয়। ঘরে ঘরে এ বিদ্বেষ যেন প্রথাগত এবং কতই না স্বাভাবিক!

আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, পুরুষেরা খুব সহজাতভাবেই পরিবারে সুবিধা পায় শুধু নয়,

তারা কোথাও যেনে মেয়েদের আজও ‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’ হিসাবেই দেখে। বহুযুগের অভ্যাস এখন

রক্তের মধ্যেই এমনভাবে ঢুকে আছে যে, মানসিকতা পরিবর্তন হতেও অনেক সময় দরকার। কিন্তু

তার প্রকাশ যদি অন্যভাবে বহমান হয়? মেয়েদের ঊপর দরদের নামে হিপোক্রেসিক পুরুষ আমি অনেক

দেখেছি। কিন্তু সমাজের যে কিশোর সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন এই যে বিদ্বেষ চারিয়ে যাচ্ছে,

তাকে আটকাবে কে? একটা স্মার্টফোন, ইন্টারনেট কানেকশান আর সোশাল মিডিয়া --- এই ত্রহ্যস্পর্শে

যে বীভৎস এক সমাজের ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি, তাকে আটকাবো কিভাবে?

আমার কাছে এর কোন

উত্তর নেই।

Comments

Post a Comment